Extraits de La France Économique et Sociale au XVIIIe siècle, 1925

Les sources de la noblesse. — En théorie, le fondement de la noblesse, c’est la naissance. On est noble « de race », quand on peut faire remonter sa noblesse à quatre générations nobles, au moins ; et un gentilhomme est d’autant plus réputé qu’il peut compter un plus grand nombre d’aïeux nobles.

Mais, en fait, la noblesse comprend une quantité plus ou moins considérable d’anoblis. Et il en a toujours été ainsi. A l’origine de la féodalité, l’homme qui a pu s’équiper, servir comme cavalier, quelle que fût son origine, est devenu le vassal d’un chef de guerre. Ses services ont été récompensés par l’octroi d’un fief. Les possesseurs de fiefs ont alors prétendu former une classe fermée ; mais celle-ci devait admettre dans ses rangs des acquéreurs de terres nobles, des hommes qui avaient été anoblis par le prince ou par le roi.

Les lettres de noblesse, qu’on achète le plus souvent à prix d’argent, sont devenues de plus en plus nombreuses à partir du XVIe siècle ; sous Louis XIV, la « finance » à payer par l’anobli n’était que de 6 000 livres ; et, comme le dit Voltaire, dans l’Essai sur les mœurs, « un nombre prodigieux de citoyens, banquiers, chirurgiens, marchands, domestiques de princes, commis ont obtenu des lettres de noblesse » et ont fait souche de gentilshommes.

|

| La présentation [ source : nouveau riche, nouveau noble ] |

Il y a aussi nombre d’offices ou de charges de l’État qui confèrent la noblesse héréditaire : telles, les charges de chancelier, de garde des sceaux, de secrétaire d’État, de gouverneur, de commandant en chef, de président de Cours souveraines. Les offices de la haute magistrature ont fini par conférer la noblesse à leurs titulaires ; c’est ainsi qu’au XVIIIe siècle, on ne trouve plus guère que des nobles parmi les membres des Parlements, et la règle s’établit notamment au Parlement de Bretagne, que les sièges des magistrats ne peuvent être conférés qu’à des gentilshommes. Même des charges à peu près inutiles, comme celles de secrétaires du roi, qui ne demandaient aucun travail, conféraient la noblesse, et elles étaient fort nombreuses, plus de 900, déclare Necker. Il est vrai qu’elles coûtaient 120 000 livres, mais elles permettaient à tout roturier enrichi de pénétrer dans les rangs de la noblesse. Il en était de même des charges de bureau des finances, au nombre de 740. Ajoutons que les offices municipaux, très nombreux, conféraient, en général, la noblesse. La noblesse de robe, la noblesse de cloche, d’abord distinctes de la noblesse d’épée, finissent par se confondre avec elle.

Enfin, on peut devenir noble par l’acquisition d’une terre noble, d’une seigneurie. La possession des droits seigneuriaux confère à la longue la noblesse, bien que l’ordonnance de Blois, de mai 1579, l’ait interdit. Mais, en fait, les roturiers prenaient les noms des fiefs qui leur appartenaient et usurpaient peu à peu la noblesse.

Il y a eu, depuis le moyen âge, une accession plus ou moins lente du tiers état à la noblesse. M. Mireur, dans son Tiers état à Draguignan, montre qu’en cette ville, vers 1789, sur 25 familles fieffées, 18 sortaient de la roture. Souvent, les marchands, quelquefois même les plus riches des artisans, poussent leurs fils aux charges de judicature, qui confèrent la noblesse. Parfois même, des fils de paysans aisés parviennent aux fonctions honorifiques. G. Roupnel, dans sa thèse si intéressante sur les Populations du pays dijonnais, montre bien fortement cet état d’instabilité des familles nobles.

L’ancienne noblesse militaire, puis la noblesse administrative du XVe siècle disparaissent en grande partie ; elles sont presque entièrement remplacées par une noblesse nouvelle, en grande partie d’origine parlementaire. Or, la plupart des hauts magistrats descendent de familles de riches marchands de Dijon ou des villes de la province. Au XVe siècle et au XVIe, les barrières entre les diverses classes sociales sont bien plus fragiles qu’elles ne le seront à l’époque de Louis XIV ; depuis le XVIIe siècle, ces classes tendent de plus en plus à former des castes fermées.

Les réformations de la noblesse. — Il est vrai qu’à plusieurs reprises, le pouvoir royal essaya de sévir contre les « usurpateurs » de noblesse, en faisant faire des réformations. Il y en eut au XVIe siècle, et plus fréquemment encore au XVIIe, notamment sous le règne de Louis XIV. Mais ce furent surtout des mesures fiscales. On raya des rangs de la noblesse les gentilshommes qui dérogeaient, c’est-à-dire qui se livraient au négoce, bien que Colbert leur eût accordé, en 1669, le droit de se livrer au commerce maritime sans perdre leur qualité ; on exclut aussi ceux que leur pauvreté empêchait de produire leurs titres et de payer les droits que cette production comportait. Les magistrats, qui composaient surtout les commissions de réformation, étaient, pour la plupart, des membres des Parlements ; ils se montrèrent, notamment en Bretagne, très complaisants à l’égard de leurs confrères et très durs pour les juges des cours subalternes.

Pendant ce temps, l’on continuait à conférer, à prix d’argent, des lettres de noblesse. Les réformations eurent surtout pour effet de rendre oisive la noblesse, qui ne pouvait plus trouver qu’à l’armée d’occupation compatible avec sa dignité. Et le fossé se creusa, plus profond, entre la noblesse et le tiers état. Telles sont les conclusions qui se dégagent surtout d’une récente étude, très approfondie, de M. Bourde de la Rogerie sur la réformation de la noblesse en Bretagne. A la fin de l’ancien régime, d’Hozier, par ses verdicts sur les quartiers de noblesse, tient vraiment à sa merci tous ceux qui aspirent à exercer une charge militaire.

En réalité, tous les hommes qui sont parvenus à une notable fortune arrivent à pénétrer dans les rangs de la noblesse, ce qui leur confère des privilèges de toutes sortes, et surtout des privilèges pécuniaires. Aussi Turgot, en 1776, a-t-il pu déclarer très justement que « le corps des nobles », exempts des charges roturières, comprend « tout le corps des riches », et que « la cause des privilégiés est devenue la cause du riche contre le pauvre ». Tous ces nouveaux nobles, comme il arrive toujours en pareil cas, tiennent encore plus à leurs droits, sont plus entichés de leurs titres honorifiques que les nobles d’ancienne extraction.

|

| Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781) contrôleur général des finances de Louis XVI |

Nombre des nobles. — Par tout ce qui précède, on peut comprendre aisément combien il est difficile de fixer le nombre des nobles sous l’ancien régime. L’évaluation la plus vraisemblable, c’est celle de l’abbé Coyer dans sa Noblesse commerçante, de 1756, et du marquis de Bouillé, dans ses Mémoires, qui déclarent qu’il y avait 80 000 familles nobles comprenant environ 400 000 individus. Mais on n’a dressé aucune statistique, et, en l’état de nos connaissances, il est impossible de fixer véritablement un chiffre, comme on a pu le faire pour l’ordre du clergé.

Les privilèges de la noblesse. — Ces privilèges sont nombreux et importants. Tout d’abord, la plupart des nobles sont seigneurs de fiefs et, à ce titre, qu’ils soient riches ou pauvres, ils jouissent des droits seigneuriaux, dont on a décrit plus haut le caractère et la nature. Certains seigneurs, à peu près dépourvus de domaine proche, ne possèdent que ces droits pour vivre et les exigent avec d’autant plus d’âpreté.

Aux droits seigneuriaux se rattachent les prééminences honorifiques, telles que le droit de porter des armoiries, d’avoir un banc seigneurial dans l’église paroissiale, des sépultures particulières ou enfeux. Ces prééminences sont plus importantes qu’on ne se l’imagine ordinairement ; elles suscitent bien des procès entre gentilshommes, mécontentent les paroissiens, et on ne s’étonnera pas qu’à l’époque révolutionnaire les troubles agraires aient souvent débuté par la destruction des bancs seigneuriaux, des armoiries, des girouettes seigneuriales, etc.

|

| Bancs seigneuriaux de la Grandville [ source : Brandivy ] |

Plus importantes encore apparaissent les exemptions de charges fiscales dont jouit la noblesse, c’est-à-dire de la taille, de la corvée des grands chemins, du logement des gens de guerre, etc. Lorsque la royauté, poussée par le besoin d’argent, créa de nouveau impôts, la capitation et les vingtièmes, qui devaient peser sur tous les sujets, on comprend les efforts tentés par les nobles pour s’en exempter, ou, tout au moins, pour n’en acquitter qu’une part infime. En fait, il y eut un rôle spécial de capitation pour les gentilshommes, et ceux-ci, en ce qui concerne les vingtièmes, ne furent pas taxés proportionnellement à leurs revenus, en dépit des vérifications des rôles, qui furent entreprises, surtout à la fin de l’ancien régime.

En matière de justice, les nobles ne doivent comparaître qu’aux sièges des baillis et des sénéchaux, et, quand ils sont accusés d’un crime, ce sont les Parlements qui doivent juger leur cas. Condamnés à mort, ils ont le privilège d’échapper à la pendaison : ils ne peuvent être que « décollés ».

Enfin, c’est aux nobles, on le sait, que sont réservés les gros bénéfices ecclésiastiques, les prélatures et aussi les hautes charges militaires. Dans beaucoup de familles nobles, on tonsurait les cadets et on espérait que les bénéfices qui leur seraient conférés resteraient en leur possession, même s’ils renonçaient à la carrière ecclésiastique.

Le haut clergé séculier. — Les évêques, en bien des cas, disposent d’un pouvoir temporel qui leur confère des dignités et des richesses. On peut en citer un assez grand nombre qui détiennent d’anciennes seigneuries ecclésiastiques. Ainsi, l’évêque de Strasbourg, prince-évêque de Strasbourg et landgrave d’Alsace, possède en cette province de grands domaines qui lui rapportent environ 800 000 livres. L’archevêque de Cambrai est duc de Cambrai, et ses domaines sont peuplés de 75 000 habitants. L’archevêque de Besançon, comme l’évêque de Strasbourg, est prince d’empire.

|

| Claude de Saint Simon (1695-1760), évêque de Metz – Hyacinthe Rigaud, 1733 |

|

| Louis de Lavergne de Tressan, archevêque de Rouen |

Aux évêques et archevêques revient une bonne partie des revenus du clergé. Sans doute, à en croire l’Almanach royal, certains diocèses ne rapportent que quelques milliers de livres (ils sont aussi fort peu étendus). La plupart des évêchés bretons auraient moins de 30 000 livres de revenus. Toutefois, il semble que les publications officielles sous-estiment ces revenus. Quoi qu’il en soit, nombre d’évêchés valent à leurs titulaires plus de 40 000 livres de revenus : celui de Rennes, près de 60 000 ; Condom, 70 000 ; Verdun, 74 000 ; Beauvais, 96 000 ; Strasbourg, le plus opulent, 400 000. La plupart des archevêchés rapportent de 40 000 à 70 000 livres ; Rouen, 100 000 ; Albi, 120 000 ; Narbonne, 160 000 ; Paris, 200 000. D’ailleurs, les évêques possèdent presque tous des abbayes en commende, qui doublent, en général, leur revenu, ou peu s’en faut. Ainsi, Bernis, archevêque d’Albi, touche de ce chef 100 000 livres ; Dillon, archevêque de Narbonne, 120 000 ; La Rochefoucauld, archevêque de Rouen, 130 000. Il est vrai que les prélats sont astreints à payer d’assez nombreuses pensions, ce qui diminue leurs revenus.

|

| Le cardinal Henri de la Tour d'Auvergne, neveu du cardinal de Bouillon, fut chanoine et grand-prévôt de la cathédrale de Strasbourg – Hyacinthe Rigaud |

Les chapitres, qu’ils dépendent d’une cathédrale ou d’une collégiale, jouissent aussi de privilèges considérables ; beaucoup de chanoines ont de riches prébendes, sans avoir à s’acquitter de lourdes fonctions. Certains chapitres ne s’ouvraient qu’à des nobles, comme ceux de Strasbourg et de Lyon. Les chapitres nobles de femmes, comme ceux de Remiremont ou d’Épinal, n’astreignaient leurs titulaires qu’au célibat temporaire et à l’assistance à quelques messes : « elles répudiaient toutes les gênes religieuses, a-t-on dit, pour n’en garder que les avantages matériels » ; c’étaient des « séminaires de filles à marier ». Les privilèges excessifs des chapitres de toute catégorie constituaient l’un des abus contre lesquels l’opinion se prononçait de plus en plus vivement au cours du XVIIIe siècle.

Mode de vie du haut clergé. — Un assez grand nombre d’évêques et d’archevêques mènent un grand train, tiennent table ouverte, ont hôtel à Paris, fastueuse maison de campagne. C’est en grand seigneur que vivait le cardinal de Brienne, dans son domaine de Brienne ; Dillon, à Hautefontaine, en Picardie, menait une vie beaucoup plus amusante qu’épiscopale ; on y chassait trois fois par semaine, on y jouait la comédie. A Saverne, le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg, donnait des fêtes magnifiques, recevant souvent des centaines d’hôtes.

|

| Louis René Édouard, cardinal de Rohan (1734-1803) |

Sans doute, un faste aussi considérable est plutôt exceptionnel. Mais beaucoup de prélats ne s’acquittent que d’une façon fort tiède de leurs fonctions. Ils résident souvent plutôt à Paris que dans leurs diocèses ; en 1764, on constate dans la capitale la présence de plus de quarante évêques, et il n’est guère de moment où on n’en compte une vingtaine. Bien des prélats ne prêchent que rarement, n’administrent les sacrements que de loin en loin, ne font presque jamais de visites pastorales, et confient l’administration de leurs diocèses à des vicaires généraux ou à des suffragants.

On reproche aussi au haut clergé de ne s’acquitter que médiocrement des obligations attachées à sa charge ou aux dîmes qu’il perçoit. Il ne se soucie que médiocrement de l’entretien du culte et moins encore de ses devoirs de charité. Les gros décimateurs ne soulagent guère les pauvres : le clergé paroissial le constate souvent et le déplore. Cependant, vers la fin de l’ancien régime, des prélats se montrent plus compatissants, font construire de leurs deniers des hôpitaux, se préoccupent de la création de bureaux d’aumônes dans les campagnes. Mais ce n’est, semble-t-il, qu’une minorité.

L’enseignement était à la charge du clergé, qui avait la haute main sur les écoles publiques et privées, nommait les maîtres. Mais les écoles populaires étaient encore peu nombreuses, si on en excepte, jusqu’à un certain point, l’Est de la France. L’instruction y était fort médiocre et, dans les campagnes, les illettrés constituaient la grande majorité de la population.

|

| Le grand maître d'école - Jean-Jacques Boissieu, 1780 |

On ne s’étonnera donc pas que beaucoup de cahiers, en 1789, demandent que les biens ecclésiastiques soient consacrés à l’assistance et à l’enseignement, que les dîmes « soient rendues à leur destination primitive ».

Les évêques administrateurs. — Cependant, vers la fin de l’ancien régime, un certain nombre d’évêques s’intéressent à l’administration temporelle de la région où se trouve leur siège épiscopal. Dans les pays d’États, en Bretagne et plus encore dans le Languedoc, ils participent activement aux assemblées de la province. En ce dernier pays, bien des évêques s’occupent de la construction des routes, de la mise en valeur des terres incultes, de l’entretien des canaux.

|

| Jean-Baptiste-Marie Champion de Cicé (1725-1805) |

Un Champion de Cicé, d’abord comme évêque de Rodez, puis comme archevêque de Bordeaux, se distingue par ses qualités d’administrateur et se trouve tout désigné, à l’époque de la Constituante, pour devenir garde des sceaux. L’archevêque de Toulouse, Loménie de Brienne, avait fait œuvre utile dans son diocèse avant de devenir premier ministre aux derniers temps de la monarchie. Boisgelin, l’archevêque d’Aix, fut aussi un administrateur habile et jouit d’une grande popularité en Provence, à la veille de la Révolution. Champion de Cicé et Boisgelin représentent dans le haut clergé la tendance libérale ; ils sont partisans de ce « gallicanisme épiscopal », qui pourra s’épanouir à l’époque napoléonienne, sous le régime du Concordat ; ils formeront comme le lien entre le clergé d’ancien régime et le clergé de la France contemporaine.

|

| Jean-de-Dieu Raymond de Boisgelin de Cucé (1732-1804) |

Un autre type d’évêque administrateur, mais assez différent de Boisgelin et de Champion de Cicé, c’est J. F. de la Marche, évêque de Saint-Pol-de-Léon. Il joue un rôle considérable à toutes les sessions des États de Bretagne, où il montre un talent remarquable de tacticien, au grand profit de son ordre ; à plusieurs reprises, il s’efforce d’atténuer les dissentiments qui s’élèvent entre la noblesse et le tiers état, entre l’assemblée et le gouvernement royal ; à plusieurs sessions, on le voit présider avec une grande compétence la commission des finances. A la différence de Boisgelin et de Champion de Cicé, il ne fréquente guère la Cour ; pendant vingt ans, il réside d’une façon presque continue dans son diocèse ; il s’occupe en conscience de ses devoirs épiscopaux, faisant régulièrement ses visites pastorales, veillant aux progrès des études ecclésiastiques, à la formation des prêtres, reconstituant, en grande partie de ses deniers, le collège de Saint-Pol-de-Léon. Il se soucie beaucoup aussi de charité et essaie de créer de nouveaux établissements d’assistance. Sans doute, le cas de Mgr de la Marche n’est pas aussi exceptionnel qu’on pourrait le penser ; mais les prélats, qui se sont acquittés sérieusement de leurs devoirs, ont moins frappé les imaginations des contemporains que les brillants prélats, dont le faste attirait les regards. Puis il ne sont pas gagnés par les idées libérales, ils ne flattent pas l’opinion publique. Mgr de la Marche n’a cessé de se dresser contre le nouvel ordre de choses, d’être hostile à tout projet de réforme ; il sera l’un des plus ardents à repousser la Constitution civile ; dans le monde des prêtres émigrés, à Londres, il représentera le parti des intransigeants, refusera de reconnaître le Concordat et mourra farouchement dans l’exil.

Il ne faut pas, d’ailleurs, se faire illusion sur le libéralisme du haut clergé ; il a protesté presque tout entier contre l’octroi de l’état civil aux protestants ; s’il s’élève contre le despotisme, c’est qu’il sent ses privilèges menacés par les ministres réformateurs. Même à la veille de la Révolution, il se montre toujours aussi hautain à l’égard du bas clergé.

Plusieurs catégories dans la noblesse. Les présentés à la cour. — La noblesse ne forme pas, d’ailleurs, une classe homogène. Parmi les gentilshommes, il y a des privilégiés. Ce sont d’abord ceux qui ont été présentés au roi et à la reine.

« La présentation des hommes, dit M. Carré dans son livre sur la Noblesse de France et l’opinion publique au XVIIIe siècle [1], consistait à chasser avec le roi, à monter ses chevaux de chasse, à monter dans ses carrosses. » La femme « admise en présentation » offrait ses joues au roi, à la reine, au dauphin et aux princes. Vers la fin de l’ancien régime, on comptait 4 000 familles présentées, représentant environ 20 000 personnes. Un règlement de 1760 essaya d’en limiter le nombre en édictant que, pour être présenté, il fallait appartenir à une famille remontant au-delà de l’an 1400. Mais, si on l’avait appliqué rigoureusement, plus d’un tiers des familles admises à la cour auraient dû en être exclues. Louis XV lui-même décida donc, en 1774, que seule la décision royale déciderait de la présentation.

En fait, sous Louis XVI, il y eut plus de présentations que jamais. Beaucoup de gentilshommes de province sollicitèrent cet honneur ; c’est ainsi que Chateaubriand, en 1787, fut présenté à Louis XVI ; il raconte la scène d’une façon pittoresque dans ses Mémoires d’Outre-tombe.

La présentation n’est pas seulement un honneur. Elle confère des avantages considérables, notamment dans l’armée ; elle permet de briguer les hautes charges militaires ; eût-on tout le mérite du monde, on ne peut dépasser le grade de colonel si l’on n’a pas été présenté :

«Un lieutenant d’infanterie du nom de Montfalcon, nous raconte M. Carré, bien qu’il ait été remarqué par le maréchal de Ségur, n’arrive à rien, ou peu s’en faut ; on le fait chevalier de Saint-Louis, major d’une petite garnison, mais il s’arrête là, parce qu’il n’est pas « présenté ». Or, il découvre chez une tante, aux environs de Nîmes, une liasse de parchemins établissant qu’il descend de l’ancienne famille d’Adhémar ; il accourt à Paris, soumet les pièces à Chérin, qui les déclare authentiques ; il est « présenté », devient colonel ; puis, comme il est souple et fin, d’allures discrètes, avec des airs d’homme du monde, il épouse une riche veuve, dame d’honneur de la Dauphine, et le voici ministre de Louis XVI à Bruxelles. »

On comprend alors que, sous Louis XVI, c’ait été une « fureur », parmi les gentilshommes de province, de se faire présenter. Chérin le déclare nettement dans son livre, publié en 1788, sur La noblesse considérée dans ses divers rapports : « On estime moins un noble par ce qu’il vaut que par le nombre d’années de noblesse qu’il peut prouver... Dans certaines sociétés, on se met sur le pied de ne recevoir que des gens présentés et de fermer impitoyablement sa porte à de bons et honnêtes gentilshommes. » Et c’est encore en 1781 qu’on décida de n’admettre comme officiers que les nobles pouvant prouver quatre quartiers de noblesse. On s’explique alors l’hostilité croissante de la noblesse provinciale contre la noblesse de cour.

La noblesse de cour. — C’est, en effet, à la noblesse de cour que vont les plus grands privilèges, les charges et les pensions lucratives.

Dans cette classe, les fortunes de 100 000 à 150 000 livres de rente sont fréquentes, et il en est de bien plus considérables. Le duc d’Orléans, petit-fils du Régent, avait, en 1753, trois millions de revenus ; à l’époque de Louis XVI, la maison d’Orléans, unie à celle de Penthièvre, jouissait d’environ 8 millions de rente. On estime les revenus de la maison de Condé, au XVIIIe siècle, à 1 500 000 livres, ceux des Conti, à 600 000 livres. Les ducs de Bouillon et de Mortemart ont 500 000 livres de rente ; le duc de Chevreuse, 400 000 ; le duc de Grammont, 300 000 ; le duc de la Trémoille, 200 000 ; le marquis de Villette, 150 000. La noblesse de robe compte aussi de grandes fortunes : les Le Pelletier de Saint-Fargeau avaient 600 000 livres de rente ; le premier président d’Aligre était riche, dit-on, de 6 à 7 millions ; les d’Éprémesnil, Joly de Fleury, Hérault de Séchelles étaient aussi fort opulents.

D’ailleurs, les familles de la haute noblesse redorent souvent leur blason grâce aux fortunes des gens de finance, avec lesquels elles contractent des alliances. Que l’on songe à la richesse d’un Samuel Bernard (33 millions), d’un Bouret (42 millions), d’un Pâris de Montmartel (100 millions), d’un Lenormand de Tournehem (20 millions). Non seulement les filles de financiers épousent des nobles, mais souvent les financiers se font anoblir et font souche de gentilshommes.

Le train de vie de la haute noblesse. — Beaucoup de membres de la haute noblesse mènent un train de vie fastueux, qui les ruine. Les mémoires du temps nous montrent le luxe des habits et des robes, car les vêtements des hommes rivalisent avec ceux des femmes en ornements coûteux. On pense ce que peuvent valoir des habits de drap d’argent et d’or, garnis de point d’Espagne. Des robes de bal sont payées fréquemment 1 500, 2 000 livres. Et que dire des trousseaux des mariées ? Celui de Mlle de la Briffe, fille du premier président au Parlement de Bretagne, est estimé plus de 21 000 livres en 1781 ; celui de Mlle Billon, 45 000, en 1787 ; celui de Mlle de Mondragon, 100 000 livres, en 1784.

|

Un déjeuner de chasse – Jean-François de Troy, 1737

|

Les nobles de la cour tiennent à honneur d’avoir les plus beaux chevaux, les carrosses les plus élégants, souvent tapissés de velours et décorés de panneaux peints. Le luxe de la table est surtout l’apanage des magistrats et des financiers. Il faut aussi une domesticité énorme : il n’est pas rare de trouver, dans une maison noble, 30 ou 40 valets, sans compter les femmes de chambre, les maîtres d’hôtel. Enfin, il est de bon ton d’entretenir des maîtresses, à qui l’on donne des pensions fastueuses, sans compter les cadeaux :

« Le prince de Soubise, dit l’acteur Fleury, ne se contentait pas de jeter l’or à pleines mains sous les pas des reines de boudoir, — elles étaient une douzaine —; comme il donnait à chacune le même état de maison, la même livrée, et un équipage en quelque sorte uniforme, on disait, quand on voyait passer les voitures de ses maîtresses : voici la maison Soubise ! »

Quand le président de Rieux, en 1743, congédie la Camargo, il lui fait don de 120 000 livres.

Les réceptions de la vie mondaine n’entraînent pas moins de dépenses, qu’il s’agisse de dîner, de bals ou de représentations théâtrales, de chasses. Un souper où le prince de Soubise invite le roi, à Saint-Ouen, en 1749, ne coûte pas moins de 200 000 livres. Choiseul, à Paris, puis dans sa retraite de Chanteloup, tient table ouverte ; il reçoit tous les soirs, donne des soupers et des concerts ; son train de vie est tel que ses 800 000 livres de rente ne lui suffisent pas. A Chantilly, dans l’admirable domaine des Condé, ce sont, à tout instant, des fêtes splendides.

|

| Le château de Chantilly au 18e siècle |

La vie de château est, en effet, tout aussi dispendieuse que l’existence parisienne. On a souvent décrit les splendeurs du château de Sceaux, résidence de la duchesse du Maine, de Chambord, qui appartint au maréchal de Saxe, du château de Pontchartrain, où Maurepas réunit une véritable cour, de Chanteloup. Non moins splendide est le château de Brienne, où le comte de Brienne et son frère, l’archevêque, donnent des fêtes splendides :

« On arrivait au château de Brienne, nous dit M. Henri Carré, par une longue avenue bordée de tilleuls, de lilas et de gazons. Au rez-de-chaussée étaient les pièces d’apparat, salle à manger pour quatre-vingts personnes, grand salon donnant sur l’avenue et les jardins, salle de billard, bibliothèque à galeries circulaires, cabinet d’histoire naturelle, cabinet de physique expérimentale, salle de spectacle pouvant se transformer en salle de bal, si l’on mettait la scène au niveau du parterre ; dans un souterrain, au-dessous, salle de bal pour la domesticité. Au rez-de-chaussée encore, appartement de la comtesse. En avant du château, du côté de la cour d’honneur, deux grands pavillons, divisés en appartements. »

A Brunoy, près de Paris, le financier Pâris de Montmartel a dépensé 10 millions ; à Méréville, en Beauce, le banquier de la Borde, pour faire un parc « à l’anglaise », a englouti 14 millions.

Dans toutes ces résidences, et même dans des maisons des champs moins fastueuses, ce ne sont que fêtes, représentations théâtrales, chasses magnifiques. Le marquis de Mirabeau a pu dire justement, dans son Ami des hommes, que, « par la vie qu’ils mènent dans leurs châteaux, les grands seigneurs ruinent les paysans et se ruinent eux-mêmes ».

Les plus riches sont mangés de dettes. A leur mort, en 1740 et 1741, le duc de Bourbon et le prince de Carignan doivent chacun 5 millions. Vers 1750, le duc d’Antin doit 900 000 livres ; Choiseul, en 1785, laisse 6 millions de dettes. Certains ne peuvent faire face à leurs engagements et font des faillites retentissantes : tel, le prince de Guéméné, qui doit plus de 32 millions. Et bien des magistrats parisiens, comme les premiers présidents de Mesmes et Maupeou, se sont ruinés, parce qu’ils ont voulu vivre comme de grands seigneurs.

Les pensions royales. — On comprend alors que cette haute noblesse cherche à accroître ses revenus en quémandant des pensions. Les princes du sang sont les premiers à en recevoir, et les plus fortes. Le comte de Toulouse, qui a 1 700 000 livres de revenu, touche cependant 100 000 livres sur le Trésor. Le prince de Condé, dont on a vu l’énorme fortune, reçoit 260 000 livres par an. Le duc de Chartres, fils du duc d’Orléans, se fait donner, en 1747, une pension de 150 000 livres. Sous le règne de Louis XVI, le comte d’Artois et le comte de Provence, pour payer leurs dettes, reçoivent respectivement 37 et 29 millions.

Ne parlons pas des riches pensions qui sont attribuées aux anciens ministres ; elles peuvent, à certains égards, être considérées comme la récompense des services rendus. Mais il était moins légitime que Mme de Pompadour fît accorder d’importantes pensions aux membres de sa famille ou à ses amis, que le Roi conférât de riches dotations à des filles de gens en crédit, lors de leur mariage. Les Noailles se font accorder pensions sur pensions, sous le règne de Louis XV ; la marquise de Lambert, riche de 4 millions, reçoit une pension de 5 000 livres en 1745. Sous le règne de Louis XVI, l’amie de Marie-Antoinette, la princesse de Lamballe, reçoit des sommes énormes, traitements et pensions.

Les Polignac se montrèrent plus cupides encore. En 1779, le comte de Mercy écrit à la mère de la reine, l’impératrice Marie-Thérèse :

« Depuis quatre ans, toute la famille des Polignac, sans aucun mérite envers l’État et par pure faveur, s’est déjà procuré, tant en grandes charges qu’en autres bienfaits, près de 500 000 livres de revenus an- nuels. Toutes les familles les plus méritantes se récrient contre le tort qu’elles éprouvent par une telle dispensation de grâces... »

En fait, les Polignac se sont fait accorder 700 000 livres de pensions, sans compter les gratifications.

Lorsqu’à l’époque de la Révolution, le Livre Rouge révélera le chiffre énorme des pensions concédées aux courtisans, on comprend que la haine contre l’ancien ordre de choses se soit accrue et que des cris de colère aient été proférés contre cette aristocratie inutile, contre ces parasites, dont le trésor royal payait les folles prodigalités.

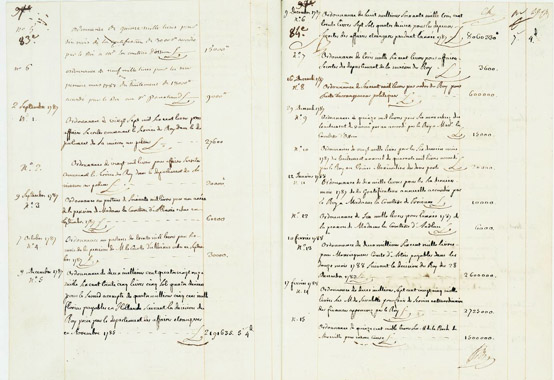

|

| Le « Livre rouge », ainsi nommé en raison de sa reliure de maroquin rouge [2]. [Source : L'Histoire par l"image] |

Les conséquences de la vie mondaine. — Cependant, la vie mondaine, que favorisait le faste de la haute aristocratie, a eu indirectement des conséquences révolutionnaires. Elle a pour effet de rapprocher l’ancienne noblesse d’épée de la noblesse de robe et des financiers. Les gens de robe reçoivent les gens de cour. Le premier président de Mesmes, les présidents Chauvelin et Le Pelletier tiennent table ouverte, et les plus grands seigneurs figurent à leurs réceptions. Le président Hénault, marié cependant avec une fille de « finance », est le familier de la duchesse du Maine, fraie avec les Nivernais, les Brancas, les Maurepas. Les Dufort de Cheverny — noblesse de robe — ont des relations avec les personnes de la plus haute noblesse. Le monde des financiers se mêle aussi de plus en plus à l’ancienne aristocratie : on se presse aux réceptions du fermier général de la Popelinière, de Mme d’Épernay, de Grimod de la Reynière. Les salons de l’aristocratie d’argent groupent, tout à la fois, des nobles d’esprit libre et les écrivains illustres, les « philosophes », dont les idées vont exercer, au XVIIIe siècle, une si grande influence sur toute la société française. Par ses mœurs, par ses idées, une partie de la haute noblesse parisienne commence à se « déclasser », précisément à l’époque où la hiérarchie sociale semble plus stricte et plus rigide qu’elle ne l’a jamais été.

|

Une soirée chez Madame Geoffrin (lecture de la tragédie de Voltaire « L’Orphelin de la Chine » en 1775)

|

La noblesse provinciale. Diversité des conditions. — Si l’on considère la noblesse non présentée, qui vit en province, on observe une grande diversité de conditions. C’est que l’étendue et l’importance des propriétés seigneuriales varient à l’infini. Prenons comme exemple la Bretagne. Certaines seigneuries englobent la plus grande partie de plusieurs paroisses : telle, la baronnie de Sens, non loin de Rennes, qui comprend, non seulement toute la paroisse de Sens, mais encore la plus grande partie des paroisses de Vieuxvy et de Romazy ; telle, la seigneurie de la Martinière et Montbarot, dont les dépendances foisonnent dans toute la région située au Nord de Rennes ; telle encore, la seigneurie de Saint-Brice, qui s’est formée par la réunion de sept ou huit terres nobles, car il s’est produit, en certains cas, une concentration de la propriété nobiliaire.

Les moyennes et les petites seigneuries sont infiniment plus nombreuses que les grandes. Il n’est pas rare d’en compter plusieurs par paroisses. C’est ainsi que les paroisses de Tremblay et de Beaucé comprennent, chacune, six terres nobles ; en Landéan, il y en a sept ; en Carentoir, une quinzaine. On comprend que beaucoup de ces seigneuries aient une étendue fort restreinte, ne possédant que deux ou trois métairies. Certaines d’entre elles n’ont qu’un domaine proche d’une vingtaine d’hectares.

Voilà pourquoi la condition économique des propriétaires nobles varie à l’infini. Considérons, en prenant toujours comme exemple la Bretagne, le chiffre des revenus de diverses seigneuries. Il est parfois très élevé. Le marquisat de Romilley, la baronnie de Tiercent valent, l’un et l’autre, 42 000 livres de rente ; le comte de la Villetehart a un revenu de 36 000 livres, le marquis de Châteaugiron, de 124 000. Mais bien plus nombreuses sont les seigneuries dont les revenus sont inférieurs à 10 000 livres : la seigneurie de Launay-Quinart ne rapporte que 7 500 livres ; celle de Sion, 5 500 livres. Beaucoup d’autres ne sont pas estimées à plus de 4 000 livres de revenu. Enfin, beaucoup de petites seigneuries produisent à peine 1 000 livres : telle la seigneurie de l’Espinaye, dont le domaine proche ne contient que 60 journaux (moins de 30 hectares), et qui ne rapporte que 900 livres. On comprend qu’il y ait une petite noblesse nombreuse et souvent très misérable. Peut-être le fait est-il plus frappant en Bretagne qu’ailleurs; mais partout il existe une noblesse pauvre, dont l’existence est très pénible.

|

| Châteaugiron [ source : histoire de Châteaugiron ] |

La conséquence, c’est que, parmi les gentilshommes, les conditions d’existence varient aussi à l’infini. On peut s’en rendre compte avec précision par les inventaires après décès : les biens mobiliers du marquis de Châteaugiron, en 1762, sont évalués à 112 828 livres, et l’inventaire décrit l’installation luxueuse de ce personnage, tant à Rennes qu’à la campagne. Les meubles du château du Gage ne sont estimés qu’à 12 734 livres : ils sont confortables, mais simples. Par contre, les manoirs des gentilshommes pauvres ne sont guère mieux meublés que les maisons de paysans.

La moyenne noblesse. — Il y a donc, dans la province française, une noblesse aisée, qui continue à résider sur ses terres, une partie de l’année au moins, mais qui, le plus souvent, possède aussi des hôtels à la ville. Beaucoup de ces nobles mènent une vie mondaine, qui rappelle un peu la vie de cour ou de salon des nobles parisiens. Il y a, pendant l’hiver, dans les villes « capitales », à Strasbourg, à Dijon, à Rennes, à Poitiers, à Bordeaux, à Toulouse, de brillantes réceptions, que fréquentent les membres des Parlements, les officiers, les hauts fonctionnaires. A Poitiers, dit Henri Carré, « la noblesse raffolait de réunions et de fêtes ». Même dans les petites villes, il y a des « sociétés de noblesse » aussi gaies et aussi fastueuses que dans les grandes. Pendant la belle saison, ce sont les plaisirs habituels de la vie de château. Les parlementaires, qui constituent souvent la fraction la plus aisée de la noblesse provinciale, se font remarquer par le luxe de leurs réceptions. La mode est surtout aux repas plantureux ; au château de Thorigny, en Dauphiné, chez les Lavalette, on consomme, en trois mois, près de 4 000 livres de victuailles.

Toutefois, bien des nobles aisés ne quittent jamais leurs terres, s’adonnant surtout à la chasse. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, certains gentilshommes, gagnés par la mode, s’occupent de la culture. Tel, le marquis de Turbilly, dans son domaine de Volandry, en Anjou : il défriche des landes, dessèche des marais, construit des chemins, mérite de devenir président de la Société d’agriculture de Paris. Tel encore, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, qui s’applique à répandre les nouveaux procédés agricoles, ou, en Bretagne, le célèbre La Chalotais et le président de la Bourdonnaye-Montluc. Mais, il faut bien le dire, ces gentilshommes agriculteurs sont bien peu nombreux ; presque toujours, les propriétaires nobles ne s’occupent ni de la culture, ni de la gestion de leurs terres, qu’ils confient à leurs intendants. Leur seule occupation, c’est, pendant leur jeunesse, de servir comme officiers dans l’armée royale.

|

Le siège de Tournai, en 1745, sous le commandement du maréchal de Saxe,

qui y reçut la visite de Louis XV et du Dauphin – Pierre Lenfant

|

La noblesse pauvre. — Cependant, la noblesse pauvre est plus nombreuse, semble-t-il, que la noblesse aisée. Elle vit misérablement dans des manoirs qui tombent en ruine. On nous cite un gentilhomme breton, le comte de Sensy, qui, avec un revenu de 1 200 livres, doit nourrir sept enfants. En 1774, un certain Colas de la Baronnais demande un secours au Roi : avec un revenu de 2 000 livres, il doit élever dix-sept enfants. M. P. de Vaissière, dans son livre sur les Gentilshommes campagnards de l’ancienne France [3], nous cite beaucoup d’exemples analogues.

Il remarque très justement que la misère des gentilshommes campagnards est grande surtout dans les pays de culture pauvre, où prédomine le métayage : les propriétaires nobles subissent le contrecoup des mauvaises récoltes et ils sont à peine plus à l’aise que leurs métayers. L’un d’eux, M. de Couladère, qui vit sur sa terre, près de Montauban, demande, en 1710, un secours au contrôleur général. La récolte a manqué ; on n’aura pas de blé pour se nourrir et pour faire les semailles, et il ajoute :

« Notre boulanger ne veut plus nous fournir du pain, voyant que nous n’avons point de récoltes ; car celle qu’on pourra faire des millets ne suffira pas pour vivre une année et faire subsister nos métayers..., et je m’estimerai heureux d’avoir de ce pain, quoique je n’aie pas accoutumé d’en manger. »

Puis ne faut-il pas pourvoir à l’éducation des garçons, à l’établissement des filles ? Les nobles ruinés ne mettent leur espoir que dans la générosité du roi.

Il n’est pas étonnant que bien des nobles soient réduits à la condition des paysans ou bien sollicitent quelque petit emploi dans les fermes et les gabelles. Il en est même qui deviennent porteurs de chaises, muletiers. Dès 1713, le maréchal d’Harcourt, parlant de la Normandie, écrivait au secrétaire d’État de la guerre :

« Je vois la pauvre noblesse de ce pays-ci en si pitoyable état que des gentilshommes deviennent paysans pour n’avoir pas le moyen d’être élevés, ni d’apprendre seulement à lire et à écrire ; que cette pauvreté les oblige à se marier avec une paysanne, pourvu qu’elle ait un arpent de terre à labourer. »

En 1789, à l’assemblée provinciale du Poitou, se sont présentés sept gentilshommes, vêtus en paysans, et dont on a dû payer la dépense à l’auberge ; ils ont raconté que leurs filles s’occupaient de la bassecour et gardaient les moutons dans les champs.

On comprend, en 1789, l’hostilité que la petite noblesse pauvre manifeste aux nobles de cour, qui recueillent toutes les faveurs, les sinécures lucratives, les charges militaires. On trouve comme l’écho de leurs plaintes dans ces lignes que Brissot, en 1790, publiait dans le Patriote français :

« S’il est un ordre de citoyens qui soit victime du despotisme et de l’aristocratie des grands et des riches..., c’est la noblesse pauvre, cette nombreuse classe de gentilshommes cultivateurs, bornée par un préjugé gothique à un seul état... Le tableau des vexations de tout genre auxquelles elle a été exposée, dans l’état militaire, est un des plus révoltants qu’on puisse voir. »

Cette situation de la petite noblesse préoccupe assez vivement l’opinion au cours du siècle. Certains écrivains — et notamment l’abbé Coyer, dans sa Noblesse commerçante — préconisent, pour la noblesse, l’activité industrielle et commerciale ; mais des gentilshommes pauvres pouvaient-ils s’y adonner ? En fait, si bon nombre de nobles participent, comme concessionnaires ou actionnaires, à des campagnes minières, ce sont surtout de grands seigneurs comme les Croy, les Conti, les Charost, les Solages, les Chaulnes.

La noblesse et les paysans. — Si bien des gentilshommes sont obligés de mener une vie si simple qu’ils ne se distinguent guère des paysans, faut-il croire qu’ils considèrent ces derniers comme des égaux ? En aucune façon. Les relations entre les seigneurs et leurs paysans n’ont nullement ce caractère idyllique que Mme de la Rochejaquelein nous décrit dans ses Mémoires ; même dans le Bocage vendéen, n’y a-t-il eu jamais qu’un accord parfait entre ces deux classes ? Il est permis d’en douter. Les gentilshommes pauvres, qui possèdent des droits seigneuriaux, ne sont-ils pas incités à les exercer de la façon la plus rigoureuse ? Il faut bien vivre. La noblesse de cour, absente de ses domaines, et dont le train de vie exige tant d’argent, se montre-t-elle plus douce ? Au cours du XVIIIe siècle, la hausse des prix, le croissant besoin d’argent ont certainement eu pour effet d’aggraver l’exploitation seigneuriale : on l’a vu plus haut. C’est l’époque de la réfection des terriers, l’époque où se multiplient les afféagements de terres incultes, qui lèsent si manifestement les intérêts, les besoins de la masse des paysans. Non que les gentilshommes soient naturellement des tyranneaux ; mais ce ne sont point des saints, ce ne sont point, pour la plupart, des philanthropes, et ils considèrent que les paysans sont d’une autre essence qu’eux-mêmes. En fait, les graves troubles agraires, qui se sont produits à l’époque de la Révolution, la façon dont les paysans se sont élevés contre le régime seigneurial prouvent bien que la noblesse, en général, n’exerçait nullement cette autorité bienfaisante et paternelle qu’on se plaît parfois a nous dépeindre.

La noblesse et les idées nouvelles. — Est-il vrai, comme on l’a dit parfois, qu’aux approches de la Révolution, une bonne partie de la noblesse ait été gagnée aux idées nouvelles de liberté et d’égalité, à ce qu’on appelle les idées philosophiques ? Sans doute, dans la haute noblesse de Paris, un certain nombre de gentilshommes, qui fréquentent les écrivains et les penseurs de l’époque, qui les rencontrent dans les salons, ont été gagnés à des sentiments d’humanité et de justice. On cite souvent ce passage bien significatif du comte de Ségur :

« Riants frondeurs des modes anciennes, de l’orgueil féodal de nos pères et de leurs graves étiquettes, tout ce qui était antique nous paraissait gênant et ridicule... Nous nous sentions disposés à suivre avec enthousiasme les doctrines philosophiques que professaient des littérateurs spirituels et hardis. Voltaire entraînait nos esprits, Rousseau touchait nos cœurs ; nous sentions un secret plaisir à les voir attaquer le vieil échafaudage, qui nous semblait gothique et ridicule... Nous goûtions tout à la fois les avantages du patriciat et les douceurs d’une philosophie plébéienne. »

Mais les idées philosophiques n’ont fait des adeptes que dans une infime minorité de la classe noble. Les gentilshommes, dans leur ensemble, songent avant tout à conserver intacts les privilèges de toutes sortes dont ils jouissent. Les membres des Parlements ont bien exprimé, à maintes reprises, dans leurs remontrances, les idées et les sentiments de la classe à laquelle ils appartiennent. S’ils combattent ce qu’ils appellent le despotisme, la tyrannie des agents de la royauté, les impôts nouveaux, c’est qu’ils se sentent atteints dans leurs privilèges. Ils en veulent surtout, vers la fin de l’ancien régime, aux ministres éclairés, à Necker, et plus encore à Turgot, qui s’efforcent de réaliser des réformes administratives et sociales tendant à diminuer les inégalités. La noblesse déteste les intendants, qui sont les agents les plus actifs et puissants d’un gouvernement dont elle redoute les tendances. Si elle invoque la liberté, c’est qu’elle craint les progrès d’une égalité dangereuse pour ses privilèges.

Voilà pourquoi la noblesse réclame des États Généraux, dans lesquels elle espère faire triompher sa cause, et une Constitution qui garantira, pense-t-elle, ses privilèges. On comprend alors que, suivant le mot de Mounier, tous les députés de la noblesse aient été « d’accord sur ce point qu’ils n’avaient pas de constitution et que les États Généraux devaient leur en procurer une ».

La noblesse et l’opinion publique. — L’opinion publique, d’ailleurs, ne crut en aucune façon à ce libéralisme de la noblesse. De plus en plus vivement, comme le montre M. Henri Carré dans son précieux ouvrage sur La noblesse de France [et l'opinion publique] au XVIIIe siècle [1], elle se prononçait contre les nobles. D’ailleurs, leur discrédit, quoi que pense le savant historien, n’a pas surtout pour cause la décadence morale d’une partie de ses membres, trop adonnés au jeu et aux femmes, les scandales provoqués par les escroqueries et les violences de tel ou tel gentilhomme ; mais ils apparaissent de plus en plus comme des parasites, ruineux pour le Trésor royal, comme des privilégiés qui lèsent les intérêts de la nation tout entière.

|

| René-Louis de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson (1694-1757) Secrétaire d'État au Affaires étrangères de Louis XV. |

Bien longtemps avant la Révolution, le marquis d’Argenson, dans ses Pensées pour la réformation de l’État, déclarait que « la race des grands seigneurs était complètement à détruire » :

« J’entends par grands seigneurs, ajoutait-il, des gens qui ont des dignités, des biens, des titres, des charges, des fonctions, qui, sans mérite, sans être à peine des hommes, n’en sont pas moins grands, et qui, par cette raison, ne valent nécessairement jamais rien... Entendez ces gens-là et même tout le monde : on vous dira que c’est le soutien de l’État, qu’il faut conserver ces beaux noms de Montmorency, La Trémoille, etc. Je vois que l’on conserve une race de bons chiens de chasse, quand ils sont bons, mais, quand ils dérogent, on les noie. »

En réalité, contre la noblesse se dressent unanimement toutes les classes sociales que l’on englobe sous le nom de tiers état. Les paysans se plaignent surtout du régime seigneurial et de ses abus les plus flagrants. La bourgeoisie, de son côté, s’élève surtout contre les exemptions d’impôts dont jouissent les nobles, contre leurs privilèges en matière judiciaire ; elle prétend être admise, comme eux, sur un pied d’égalité, à toutes les fonctions de l’État. Par ses capacités naturelles et par son instruction, n’est-elle pas tout naturellement désignée pour admnistrer la chose publique ? Ne connaît-elle pas mieux que les gentilshommes la législation ? Puis, son amour-propre a souffert de maintes humiliations. Qu’on abolisse donc le droit d’armoiries, tous les titres et toutes les «décorations»; qu’on ferme les maisons entretenues pour donner l’« éducation » aux enfants de la noblesse pauvre. Que les lois civiles et pénales ne distinguent plus entre nobles et roturiers. Si vifs étaient les sentiments antinobiliaires qui animaient les députés du Tiers aux États Généraux, que l’ambassadeur des États-Unis, Gouverneur Morris, pouvait écrire en 1789 : « le courant contre la noblesse est si fort que j’appréhende sa destruction ».

Les nobles n’ont pas conscience de leurs intérêts collectifs. — Cependant, ce n’est pas l’hostilité de tout le tiers état qui constitue le plus grand danger pour les nobles. Ce qu’il y a de plus grave, c’est qu’ils ne se sentent pas solidaires les uns des autres. La petite noblesse provinciale déteste plus la noblesse de cour que le tiers état lui-même. Cet ordre privilégié se subdivise en un grand nombre de catégories distinctes, que séparent des intérêts opposés. Les nobles ne constituent pas une classe sociale, ayant conscience de ses intérêts collectifs. Ils forment un amas assez incohérent de privilégiés, qui songent avant tout à leurs intérêts de famille, à leurs intérêts personnels. Même lorsqu’ils disposent d’une portion de l’autorité publique, ils ne savent pas en user comme il conviendrait. La Bretagne, à cet égard, nous présente un cas tout à fait significatif. Aux États de cette province, c’est l’ordre de la noblesse qui joue un rôle prépondérant. Il songe à défendre ses intérêts contre les entreprises du gouvernement royal. S’il conjuguait ses efforts avec le Parlement, exclusivement composé de gentilshommes, il se rendrait bien redoutable. Mais l’entente n’a eu lieu que très rarement. Le Parlement, de son côté, ne songe qu’à ses privilèges particuliers ; il est animé surtout de l’esprit de corps, et souvent il se trouve en conflit avec les États. Ainsi, les agents du pouvoir royal profitent de cet état de choses pour triompher séparément de deux adversaires, qui, réunis, pourraient bien souvent les mettre en échec. Rien de plus instructif, à cet égard, que la thèse de M. Rebillon sur les États de Bretagne au XVIIIe siècle.

Ce qui fait la supériorité des adversaires de la noblesse, des membres des diverses classes qui composent le tiers état, c’est qu’ils sentent qu’ils ont contre les privilégiés des intérêts communs à défendre. C’est en ce sens que le Tiers représente vraiment le peuple français, la nation française. Voilà pourquoi la noblesse, malgré ses antiques privilèges, sa richesse, l’appui de la Cour, succombera fatalement dans la lutte qui commence à s’engager en 1789.

NOBLESSE PARLEMENTAIRE ET NOBLESSE ADMINISTRATIVE

Un trait qui caractérise bien la société du XVIIIe siècle, c’est l’existence d’une noblesse parlementaire et d’une noblesse administrative : phénomène qui présente, dans une certaine mesure, quelque analogie avec le Tchin russe. Dans l’ancienne France, comme en Russie, la fonction anoblissait ; mais, chez nous, le passage des magistrats et fonctionnaires dans les rangs de la noblesse s’opérait par une lente ascension.

Origines de la noblesse parlementaire. — Au XVIIe siècle, les magistrats des Cours souveraines, des Parlements, occupaient encore une situation intermédiaire entre la bourgeoisie et la noblesse. Au XVIIIe siècle, il y a fusion complète entre la noblesse d’épée et la noblesse de robe, surtout dans les Parlements de Rennes, Rouen et Grenoble, qui ont décidé de ne plus recevoir comme membres que des nobles à quatre quartiers. C’est la vénalité des offices de judicature qui a permis aux magistrats de s’élever ainsi à une situation privilégiée ; M. G. Pagès l’a montré avec beaucoup de force.

|

| Louis René de Caradeuc de la Chalotais, procureur général du parlement de Rennes |

M. Roupnel, dans l’ouvrage que nous avons déjà cité, nous montre, par quelques exemples significatifs, comment les familles parlementaires se constituent de grands domaines nobles, qui consacrent leur haute situation sociale. La famille Bouhier, en Bourgogne, de 1631 à 1730, acquiert de nombreux domaines dans la région voisine de la capitale bourguignonne, accapare des biens communaux, remet en vigueur les anciens droits seigneuriaux de la seigneurie de Lantenay, de sorte qu’au XVIIIe siècle, ses propriétés constituent « un des beaux ensembles domaniaux de la province ». Les Minot de Mairetet, descendants d’un marchand du XVIe siècle, après une lente ascension vers la noblesse, acquièrent peu à peu un grand domaine et constituent, au XVIIIe siècle, une puissante famille parlementaire de Dijon.

|

| Jean Bouhier de Savigny (1673-1746), jurisconsulte, magistrat, premier président au parlement de Bourgogne, membre de l'Académie française |

|

| Claude Bouhier de Lantenay (1681-1755), évêque de Dijon, frère de Jean ci-dessus |

Grandes familles parlementaires. — On s’explique comment les grandes familles parlementaires peuvent parfois éclipser la noblesse d’épée ; tels, les d’Ormesson, les Joly de Fleury, les Lepelletier, les Mole, les d’Aguesseau, les Séguier, les Pasquier, les Malesherbes. La plupart sont puissamment riches : le premier président d’Aligre a 700 000 livres de revenus. Comme les offices se déprécient de plus en plus au XVIIIe siècle, les riches bourgeois ne les recherchent plus, et la noblesse parlementaire devient de plus en plus une caste fermée.

Elle s’allie avec la noblesse d’épée, bien qu’elle s’en distingue souvent encore par les mœurs et les usages. Elle est, sinon plus austère, du moins plus gourmée ; son luxe, souvent plus coûteux, semble plus sobre. Elle se ressent encore de ses origines bourgeoises.

Valeur personnelle des parlementaires. — Que vaut ce personnel des Parlements ? Il est difficile de porter sur lui un ju- gement d’ensemble. Souvent, les membres des cours exercent leurs fonctions à un âge où ils ne possèdent ni l’instruction, ni la pratique nécessaires. Dans les Universités, ils ont souvent acquis à prix d’argent un diplôme qui ne prouve, en aucune façon, qu’ils aient étudié le droit ; l’enquête faite par la corporation n’a aucune valeur réelle. En somme, beaucoup de parlementaires sont ignorants ou incapables ; mais, dans les cours de justice, il y a toujours un certain nombre d’hommes de mérite, voire de personnages d’une grande valeur, comme La Chalotais. On peut citer des érudits, comme Bouhier, des littérateurs distingués, comme le président Hénault, le président de Brosses, un chimiste de premier ordre, comme Guyton de Morveau.

Esprit conservateur des parlementaires. — Quoi qu’il en soit, les membres des Parlements prétendent s’en tenir aux pratiques anciennes. Ils ne veulent pas entendre parler de la diminution des frais de justice, de l’abolition des épices, de l’unification des coutumes. Ils ne veulent rien changer à l’ancienne procédure criminelle, si inique, qui entraîne tant d’erreurs judiciaires, au système barbare de la torture, et ce fut seulement à la veille de la Révolution qu’on abolit la question préalable et la question préliminaire (1780-1788).

Les parlementaires protestaient bien contre les lettres de cachet, qu’ils considéraient comme une atteinte à leurs prérogatives judiciaires. Mais ils réprouvaient la liberté de la presse ; ils condamnaient et faisaient brûler une foule d’ouvrages, comme irrespectueux des vérités religieuses ou des institutions existantes. Ils combattirent la déclaration qui accordait l’état civil aux protestants.

Enfin, les Parlements se firent les défenseurs de tous les privilèges sociaux et se dressèrent contre toutes les réformes qui s’efforçaient de les atténuer. Turgot n’eut pas de pires adversaires, quand il voulut supprimer la corvée en nature ou abolir les jurandes ; ils condamnèrent, on le sait, le livre de Boncerf, qui dénonçait l’injustice des droits seigneuriaux, et l’on peut même penser que leur lutte contre le pouvoir royal avait sa source dans leur esprit conservateur ; le « despotisme royal » les gêna surtout quand des ministres réformateurs tentèrent d’améliorer les institutions existantes.

On comprend alors l’hostilité que manifestent aux Parlements les « philosophes » et tous les esprits libres ; on s’explique les invectives de Diderot et de Voltaire :

« Intolérant, bigot, stupide, dit le premier, conservant ses usages gothiques et vandales..., ardent à se mêler de tout, de religion, de gouvernement, de police, de finance, d’art et de sciences, et toujours brouillant tout d’après son ignorance, son intérêt et ses préjugés. »

Voltaire se distingue encore plus par sa haine contre les Parlements. Il déplore leur rappel, en 1774 : « il était digne de notre nation de singes de regarder nos assassins comme nos protecteurs ; nous sommes des mouches qui prenons le parti des araignées ».

Cependant, parmi les membres des Parlements, il y a des esprits libres et généreux, comme du Paty, des libéraux, comme Robert de Saint-Vincent, même des radicaux, la « faction américaine », qui comprend Adrien Duport et Hérault de Séchelles. Ce sont ces hommes qui ont contribué au prestige du Parlement ; c’est grâce à eux qu’on a pu le considérer comme le défenseur de la liberté.

Le rôle social des Parlements. — Les Parlements représentaient le passé plutôt que l’avenir, mais on ne peut contester qu’ils aient joué un grand rôle social au XVIIIe siècle. Dans les villes qui servent de résidence aux cours, leurs membres tiennent le premier rang par leur richesse et leur influence. Tout un monde d’hommes de loi, d’avocats, de procureurs gravite autour d’eux. Des villes comme Rennes, Dijon, Aix conservent encore leurs somptueux hôtels. Dans la campagne environnante, les plus beaux châteaux leur appartiennent ; ce sont de puissants seigneurs et propriétaires fonciers, en Bretagne, que les Caradeuc, les Châteaugiron, les Talhouët, que les Ornacieux et les Bérulle, en Dauphiné. Les villes parlementaires nous présentent l’un des aspects intéressants de l’ancienne France.

La noblesse administrative. Les intendants. Les Conseillers d’État. — Les hauts fonctionnaires, les membres du Conseil d’État, les intendants forment aussi une véritable caste. En ce qui concerne les intendants, nous n’avons pas à insister ici sur l’importance et l’étendue de leurs fonctions, qui se sont encore accrues au XVIIIe siècle, et qu’ils remplissent souvent avec zèle et intelligence. Mais il faut dire que leur rôle social est considérable. Il forment souvent de véritables dynasties, comme les Amelot, les La Galaisière, les La Bourdonnaye de Blossac, les Feydeau, et ils tiennent de près au monde parlementaire, auquel souvent ils ont appartenu. Ils ont des traitements élevés, variant de 20 000 à 40 000 livres. Beaucoup, comme Montyon, comme les Blossac, ont une grande fortune personnelle. Cette situation sociale contribue à accroître leur indépendance administrative ; ils ne suivent pas aveuglément les ordres des ministres ; ils font souvent preuve d’initiative, comme Turgot dans le Limousin. De plus en plus, vers la fin de l’ancien régime, ils s’occupent — et parfois avec bonheur — des questions économiques. S’ils sont impopulaires, c’est qu’ils se montrent hostiles aux tentatives de self government, notamment à l’institution des assemblées provinciales ; c’est qu’on voit en eux les principaux agents du « despotisme ».

.jpg) |

| Conseil des Ministres présidé par le duc d'Orléans et le cardinal Fleury (début 18e) |

Les intendants tiennent étroitement au Conseil d’État, où ils ont débuté comme maîtres des requêtes, et dont ils sont les commissaires départis. Le Conseil d’État forme comme le centre de la noblesse administrative ; c’est dans cette assemblée que se recrutent la plupart des hauts fonctionnaires, des auxiliaires des ministres, souvent même les ministres.

Notes

[1] Henri Carré, La noblesse de France et l'opinion publique au XVIIIe siècle, 1850

[2] Luce-Marie ALBIGÈS, La publication du Livre rouge, mise en cause de l'absolutisme, publié sur le site L'Histoire par l"image :

La reliure de maroquin rouge est à l’origine du nom de « Livre rouge » donné au « Registre des ordonnances au porteur de 1773 à 1788 » dont est publié en 1790 ce qui concerne le règne de Louis XVI ; les volumes plus anciens seront retrouvés en 1793.

Alors qu’elle prépare une constitution destinée à limiter l’absolutisme qui a mené le royaume au bord de la banqueroute, l’Assemblée nationale décide, le 2 novembre 1789, la confiscation des biens du clergé pour sauver le pays de la faillite. Le 28, le député Armand Camus dénonce à l’Assemblée l’existence du « Livre rouge », lequel contient des renseignements sur les pensions attribuées par le roi ; celle-ci vote immédiatement son impression.

Le Contrôleur général des finances Jacques Necker, conscient du scandale et des conséquences politiques d’une telle révélation dans le contexte effervescent de 1789, essaie de dissuader le roi d’accepter. Louis XVI tente de gagner du temps mais finit par laisser faire. Le « Livre rouge » est remis au Comité des pensions de la Constituante en mars 1790 et publié le 1er avril.

Liens

Extraits de l'ouvrage d'Henri Sée : La France Économique et Sociale au XVIIIe siècle :